Kreislaufstatus

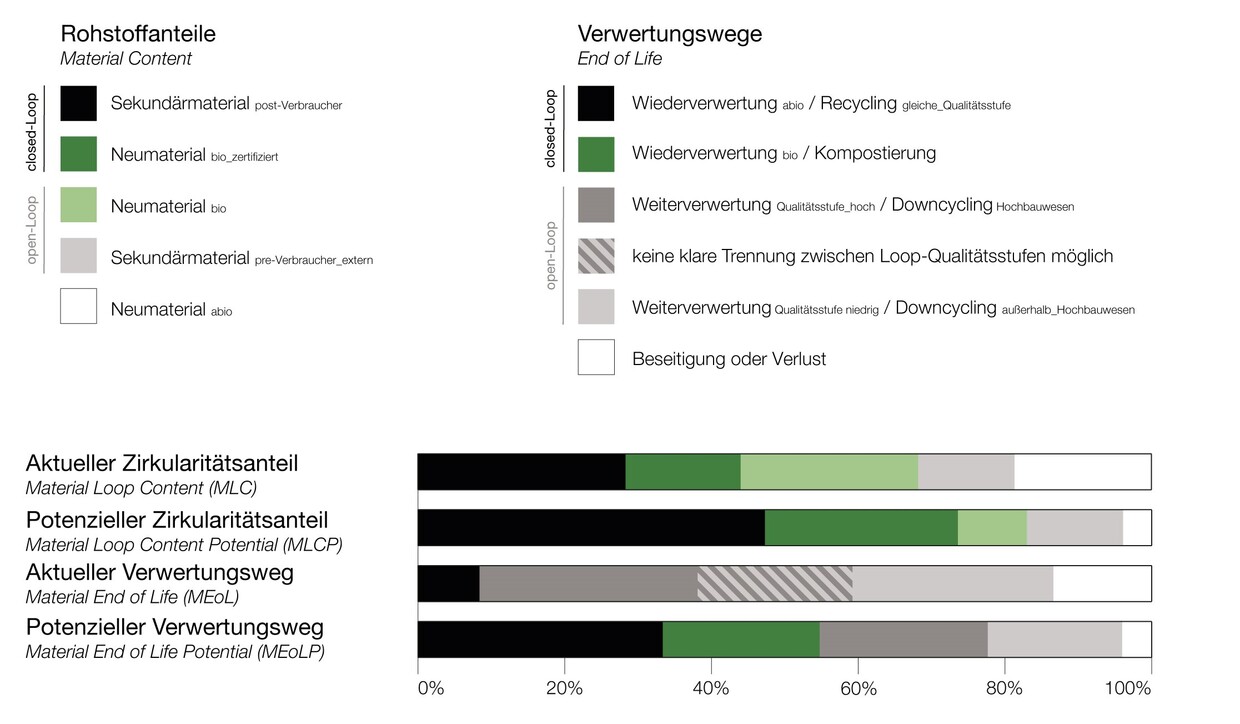

Um die Zirkularität eines Baustoffs auf Materialebene allumfänglich und schnell erfassbar darzustellen, wurde an der Bergischen Universität Wuppertal im Zuge der Erarbeitung des Atlas Recycling1 der sogenannte „Material Cycle Status“, MCS erarbeitet. Im Folgenden wird der weiterentwickelte Forschungsstand dieses Instrumentes als Kreislaufstatus beschrieben. Der Indikator der Kreislaufgerechtigkeit von Bauprodukten ist in vier verschiedene Kriterien aufgeschlüsselt und wird in Balkendiagrammen abgebildet, um eine möglichst einfache und schnelle Vergleichbarkeit unterschiedlicher Baustoffe zu ermöglichen (siehe Abb. 1).

1. Der Aktuelle Zirkularitätsanteil (Material Loop Content, MLC) ist ein Kennwert, der den aktuellen Massenanteil an Sekundärmaterial in Abgrenzung zu nachwachsenden Rohstoffen und Neumaterial in einem Produkt angibt. Der Aktuelle Zirkularitätsanteil soll insbesondere als Entscheidungshilfe für Planende und Ausführende dienen, um im Vergleich das Produkt mit den höchsten Zirkularitätsanteilen auswählen zu können.

2. Der Potenzielle Zirkularitätsanteil (Material Loop Content Potential, MLCP) ist ein Kennwert, der nach dem Stand der Forschung oder basierend auf bewährten Praxisbeispielen den maximal möglichen Masseanteil an Sekundärmaterial in Abgrenzung zu nachwachsenden Rohstoffen und Neumaterial in einem Produkt angibt. Der Potenzielle Zirkularitätsanteil zeigt auf, wie zirkulär ein Produkt sein könnte, um Anreize für produzierende Unternehmen zu schaffen.

3. Der Aktuelle Verwertungsweg (Material End of Life, MEoL) ist ein Kennwert, der anteilig an der Masse den aktuell praktizierten Verwertungsweg am Nutzungsende des Baumaterials angibt. Der Aktuelle Verwertungsweg soll insbesondere Planenden und Ausführenden als Entscheidungshilfe dienen, um im Vergleich das Produkt mit dem bestmöglichen Verwertungsweg auszuwählen.

4. Der Potenzielle Verwertungsweg (Material End of Life Potential, MEoLP) ist ein Kennwert, der Masse-anteilig den potenziell möglichen Verwertungsweg am Nutzungsende des Baumaterials beschreibt. Ausschlaggebend ist hier der aktuelle Stand der Forschung und das technisch Mögliche basierend auf bewährten Praxisbeispielen – also beispielsweise der effektivsten Recyclingtechnologie für ein bestimmtes Material in Deutschland. Der Potenzielle Verwertungsweg soll insbesondere aufzeigen, welche Potenziale bei der Verwertungswirtschaft liegen und diese animieren, Materialkreisläufe zu schließen.

Abb. 1: Kreislaufstatus zur Darstellung der Zirkularitätsanteile (aktuell und potenziell mögliche) und der Verwertungsweg am Ende der Nutzung (aktuell und potenziell möglich), TEAMhillebrandt 2025

Hinweis: Der Potenzielle Verwertungsweg wird in der Datenbank für die Materialbibliothek Deutscher Hochschulen noch nicht abgebildet, da sich die Recherche dazu noch im Prozess befindet. Eine zukünftige Implementierung ist vorgesehen.

Unterscheidung der (potenziellen) Zirkularitätsanteile

Der Kreislaufstatus unterscheidet in der Bewertung der Herstellungsphase von Baustoffen in Anteile, die nachwachsend sind, also aus biotischen Kreisläufen stammen – Darstellung im Balkendiagramm hellgrün bis dunkelgrün – und in Anteile, die aus technischen Verwertungskreisläufen stammen – Darstellung im Balkendiagramm hellgrau bis schwarz. Neumaterial in der Herstellung wird in den Balkendiagrammen weiß dargestellt.

Bei den Materialanteilen aus biotischen Kreisläufen wird hervorgehoben, ob die Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammen. Denn nur dann bleibt der Pflanzen- und Baumbestand mindestens konstant.2

- Die Anteile von „Neumaterial auf Basis nachwachsender Rohstoffe“ werden im Balkendiagramm hellgrün dargestellt.

- Die Anteile von „Neumaterial auf Basis nachwachsender, als nachhaltig zertifizierter Rohstoffe“ werden dunkelgrün hervorgehoben.

Bei den Materialanteilen aus technischen Verwertungskreisläufen wird der Sekundärrohstoffanteil abgebildet. Dieser wird je nach Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in die folgenden drei Kategorien eingeteilt:

- Post-Verbraucher-Sekundärmaterial ist ein geschlossener Kreislaufanteil und stammt aus wiederverwerteten Produkten am Ende ihrer Nutzung. Durch diese Wiedereinbringung von Altmaterial in Herstellungsprozesse wird Abfall vermieden und der Abbau neuer Rohstoffe reduziert, der die Umwelt schädigen würde. Im Balkendiagramm wird der Anteil schwarz dargestellt.

- Pre-Verbraucher-Sekundärmaterial aus externen Produktionsprozessen ist ein offener Kreislaufanteil. Es handelt sich um derzeit unvermeidbare Nebenprodukte der Herstellung, die nicht ins Endprodukt eingehen. Deren Verarbeitung ist sinnvoll, um Abfall zu vermeiden. Ein Beispiel sind Papierschlämme aus der Papierproduktion, die in Spanien zur Herstellung von Bauplatten genutzt werden.3 Da dieses Material nie in Gebrauch war, wird es in der Kreislaufbewertung schwächer eingestuft und liegt zwischen Sekundär- und Neumaterial. Im Balkendiagramm wird der Anteil hellgrau dargestellt.

- Pre-Verbraucher-Sekundärmaterial aus internen Produktionsprozessen ist kein Kreislaufanteil. Es entsteht als Produktionsabfall innerhalb der Herstellung, etwa durch das Zuschneiden von Flachglas. Da es sich um eine vermeidbare Produktionsineffizienz handelt, wäre die Einstufung als „Recyclingrohstoff“ zu Marketingzwecken irreführend und als Greenwashing zu bewerten. Im Kreislaufstatus wird dieser Anteil daher als Neumaterial bzw. Primärrohstoff eingestuft und im Balkendiagramm weiß dargestellt.

Für den Kreislaufstatus wird das Bauprodukt stets im trockenen Zustand bewertet. Wasseranteile werden herausgerechnet. Eine Abbildung von Wasserkreisläufen ist nicht Teil des Kreislaufstatus.

Die ausgewiesenen (potenziellen) Zirkularitätsanteile werden in der Darstellung in den Balkendiagrammen nicht gewichtet. Für die Interpretation hinsichtlich ihres Nutzens für eine Kreislaufwirtschaft wird folgende Hierarchisierung vorgeschlagen:

1. SekundärmaterialPost-Verbraucher (schwarz) oder Neumaterialbio_zert (dunkelgrün)

2. Neumaterialbio (hellgrün)

3. SekundärmaterialPre-Verbraucher_extern (hellgrau)

4. Neumaterialabio (weiß)

Unterscheidung der (potenziellen) Verwertungswege

Der Kreislaufstatus bildet Verwertungswege in der Nachnutzungsphase von Baustoffen (unter Auflösung der Produktgestalt) ab – Darstellung im Balkendiagramm schwarz bis hellgrau. Die Möglichkeit einer biotischen Kreislaufführung (Kompostierung) wird dunkelgrün dargestellt. Der komplette Verlust für die Zirkulärwirtschaft, die Beseitigung, wird in weiß dargestellt.

Die Unterteilung in die verschiedenen Verwertungswege erfolgt insbesondere beim „Recycling“ für den Kreislaufstatus differenzierter als im Kreislaufwirtschaftsgesetz gefordert. Dadurch können die Kreislaufpotenziale möglichst exakt abgebildet werden. Es wird in die folgenden Verwertungswege unterschieden:

- Die „Wiederverwertung/ Recycling auf gleicher Qualitätsstufe“ beschreibt die Verwertung in einem geschlossenen Kreislauf und wird in den Balkendiagrammen schwarz dargestellt. Ein Beispiel für die Wiederverwertung auf gleicher Qualitätsstufe sind Stahlträger. Diese können nach ihrer Nutzung eingeschmolzen werden, um daraus ohne Hinzufügen von Neumaterial wieder Stahlträger mit gleicher Qualität herzustellen.

- Bei der „Weiterverwertung, Qualitätsstufe hoch/ Downcycling im Hochbauwesen“ wird das Material nach der Verwertung für ähnliche Zwecke im Hochbau genutzt. Im Vergleich zum Recycling ersetzt das Sekundärmaterial nur teilweise Primärmaterialien und erfüllt nicht immer die gleichen Qualitätsanforderungen. Die Weiterverwertung im offenen Kreislauf im Hochbauwesen wird im Balkendiagramm dunkelgrau dargestellt. Ein Beispiel für den teilweisen Ersatz von Primärmaterialien ist die Herstellung von Recycling-Beton. Betonbruch kann große Teile des Primärschotters ersetzen, jedoch nicht den Zementanteil. Dieser Beton kann dabei dieselben qualitativen Eigenschaften wie Primärbeton aufweisen. Bei Holzbaustoffen führt die Verwertung zu einer Qualitätsminderung: Holzbalken werden zu OSB-Platten, die dann zu Spanplatten verarbeitet werden können.

- Bei der „Weiterverwertung, Qualitätsstufe niedrig/ Downcycling außerhalb des Hochbauwesens“ werden Prozesse erfasst, die außerhalb des Hochbauwesens Primärrohstoffe ersetzen. Dazu gehört auch die im Kreislaufwirtschaftsgesetz definierte „sonstige Verwertung“, die unter anderem die energetische Verwertung umfasst. Bei der energetischen Verwertung entsteht Energie, die fossile Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas ersetzt. Angesichts der fortschreitenden Energiewende sollte die energetische Verwertung zukünftig als Verlust eingestuft werden. Die Weiterverwertung im offenen Kreislauf außerhalb des Hochbauwesens wird im Balkendiagramm hellgrau dargestellt.

- Wenn eine Differenzierung der verschiedenen Wieder-und Weiterverwertungs-Wege aufgrund unzureichender Daten nicht möglich ist, werden diese Anteile als „keine klare Trennung zwischen Kreislauf-Qualitätsstufen möglich“ klassifiziert und im Balkendiagramm schraffiert dargestellt.

- Die biotische Wiederverwertung/ Kompostierung stellt für biologische Abfälle die einzige Möglichkeit der Schließung des biotischen Kreislaufs dar. In Deutschland werden ca. 3,5 % des Abfallaufkommens in Vergärungs- oder Kompostierungsanlagen wiederverwertet. Die darin behandelten Abfälle setzen sich insbesondere aus Grünschnitt, Speiseabfällen, Abfällen der Landwirtschaft und der Holzverarbeitung zusammen.4 Die organische Wiederverwertung von biotischen Baumaterialien ist jedoch derzeit weder durch die Abfallverordnung noch durch die Bioabfallverordnung vorgesehen. Daher wird die Kompostierung nur beim potenziellen Verwertungsweg als bestes Szenario für die biotische Verwertung angegeben – im Balkendiagramm dunkelgrün dargestellt.

Die ausgewiesenen (potenziellen) Verwertungswege werden hinsichtlich ihres Nutzens für eine Kreislaufwirtschaft folgendermaßen hierarchisiert:

1. Wiederverwertungabio / Recyclinggleich_Qualitätsstufe (schwarz) oder Wiederverwertungbio / Kompostierung (dunkelgrün)

2. WeiterverwertungQualitätsstufe_hoch / DowncyclingHochbauwesen (dunkelgrau)

3. keine klare Trennung zwischen Loop-Qualitätsstufen möglich (schraffiert)

4. WeiterverwertungQualitätsstufe_niedrig / Downcyclingaußerhalb_Hochbauwesen (hellgrau)

5. Beseitigung/ Verlust (weiß)

Kennzeichnung weiterer Kreislaufpotenziale

Weitere Kreislaufpotenziale, die nicht quantitativ in den Diagrammen abgebildet werden können, werden durch Piktogramme qualitativ ausgewiesen. Siehe dazu: Definitionen der Nachnutzungspotenziale

Materialgrenzen und Voraussetzungen

Bei der Bewertung der Zirkularität von Baustoffen sind neben den Inhaltsstoffen und Verwertungswegen auch die konstruktiven Verbindungen entscheidend. Nicht lösbare Klebeverbindungen oder bituminöse Abdichtungen erschweren eine sortenreine Wiederverwertung. Daher setzt die Bewertung eines Baustoffs im Kreislaufstatus voraus, dass er lösbar verbunden ist. Ist eine Trennung der Materialien nicht möglich, werden sie als eine Einheit betrachtet.

Der Baustoff Stahlbeton ist ein Komposit aus Stahl und Beton. Dieser wird in der Praxis beim Abbruch getrennt und separat voneinander verwertet. Daher wird der Kreislaufstatus für beide Materialien einzeln erfasst. Beim Rückbau von Gipskartonplatten ist eine Trennung von Gips und Karton vor der Verwertung nicht üblich. Daher wird dieses Material als Einheit bewertet. Eine gemeinsame Bewertung ist besonders dann erforderlich, wenn sich Materialien am Ende ihres Lebenszyklus nicht trennen lassen. Beispiele dafür sind Holzwerkstoffe, bei denen Holzfasern und Kunststoffharze untrennbar als Komposit verbunden sind, sowie Wärmedämmverbundsysteme, die sich wirtschaftlich nicht in ihre Einzelbestandteile zerlegen lassen.

2 Anmerkung: Die Kritik an FSC- oder PEFC-Zertifikaten ist uns durchaus bekannt. Hier gilt es, zukünftig eine lobby-unabhängige Bewertung zu etablieren. Wir gehen hier vom besten Fall, also tatsächlich garantierter nachhaltigen Kultivierung, aus.

3 Honext Material S.L. (2024): circular by design, [online] https://honextmaterial.com/circularbydesign/ (13.01.2025)

4 Umweltbundesamt (2024): Bioabfälle, [online] https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/bioabfaelle#bioabfalle-gute-qualitat-ist-voraussetzung-fur-eine-hochwertige-verwertung (20.01.2025)